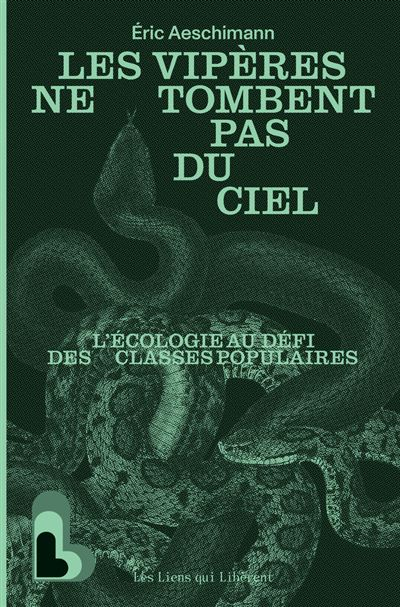

Pendant l’été 1976,

une rumeur étrange a vu le jour et s’est propagée dans les campagnes françaises

jusqu’à la fin des années 80. Les écologistes organiseraient des lâchers de

vipères par les airs.

C’était le premier

symptôme d’un rejet de l’écologie, prônée par les intellectuels urbains et

diplômés, par les classes populaires, en l’occurrence les habitants des

campagnes qui vivaient, dans le même temps, un sentiment de déclassement par

rapport à la modernité.

Même si cette

histoire était évidemment largement infondée, elle correspondait à

l’inscription, sous la pression des écologistes, de la vipère comme espèce

protégée, alors qu’elle était considérée depuis des générations comme un

nuisible contre lequel il fallait lutter. Ce bouleversement des normes par des

personnes se déclarant plus savantes avait été perçu comme un affront qui a

alimenté tous les fantasmes.

C’est à partir

de cette histoire que l’auteur analyse les raisons actuelles de l’échec des

politiques écologiques et du ressentiment croissant vis-à-vis des écologistes.

Aujourd’hui, la

crise écologique n’est plus un danger lointain. La sortie des combustibles

fossiles, en l’occurrence, impose aux populations la réalisation

d’investissements importants pour respecter les évolutions législatives, tels

que l’isolation de leur logement et le changement de système de chauffage pour

respecter les normes de PEB ou encore le passage à la voiture hybride ou

électrique, sous peine de voir leur mobilité fortement restreinte, et notamment

de ne plus avoir accès aux centres urbains.

Le problème est

que, pour une grande partie de la population, d’une part, les dépenses à

engager sont hors de portée et, que de l’autre, la structuration du territoire

telle qu’elle a été développée, ainsi que l’organisation sociale, ne laissent

aucune place à des alternatives en termes de mode de vie. A titre d’exemple, ce

sont les personnes les plus précaires qui habitent en dehors des villes, là ou

les logements sont les moins chers et qui ont davantage besoin de leur voiture

pour tous les aspects de leur vie quotidienne.

Une grande partie

de la population, pourtant plutôt sensible à l’intérêt de protéger

l’environnement et développant naturellement des comportements de sobriété, se

retrouve ainsi face à une double contrainte impossible à dépasser.

Dans les années 70,

les premiers écologistes, à l’instar d’André Gorz et Ivan Illich, distinguaient

les technologies conviviales dont les personnes avaient la possibilité de

s’approprier le fonctionnement, des technologies dont l’entretien et la

réparation nécessitent l’intervention d’un expert. Il s’agissait d’ailleurs

d’un des arguments avancés par le mouvement anti-nucléaire.

Aujourd’hui, force

est de constater que les mesures écologiques se basent essentiellement sur des

solutions technologiques avec lesquelles seuls les initiés se sentent à l’aise.

Ce qui constitue, selon l’auteur, l’une des raisons du ressentiment constaté

mais ce n’est pas le seul. Au lieu d’être libératrice, l’écologie semble être devenue

synonyme d’oppression par le pouvoir.

Parallèlement, l’écologie

est la seule science qui a donné son nom à un mouvement politique. Il s’ensuit

qu’au nom de la vérité scientifique, le débat démocratique et les impacts

sociaux des solutions à mettre en œuvre ont tendance à être facilement évincés

au profit d’un discours moralisateur, dispensé selon une approche descendante

de l’élite vers des classes populaires en mal de reconnaissance.

Enfin, depuis les

années 90, l’alpha et l’oméga des politiques écologiques a été la loi du marché,

symbolisée par la taxe carbone. L’objectif est d’orienter les comportements des

citoyens par le biais des politiques de prix, et dans le meilleur des cas,

d’obliger les entreprises à réinternaliser leurs externalités négatives en payant

pour les dommages qu’elles ont causé à l’environnement. Ces politiques qui

ajoutent une couche de contraintes supplémentaires à ceux qui n’en ont pas les

moyens ont clairement été un échec.

Par ailleurs, il a

été démontré que les petits gestes, même s’ils sont nécessaires ne résoudront

pas le problème, comme l’a montré l’étude réalisée par le cabinet de conseil Carbone

4 en 2019. Si la population dans son entièreté réalisait l’ensemble des

investissements auxquels les incitent les politiques publiques et modifiait ses

modes de consommation en profondeur – ce qui est totalement irréaliste – cela

ne représenterait que 45% de l’effort nécessaire pour atteindre l’objectif

soutenable de 2 tonnes d’émissions d’équivalent CO2 par habitant.

En face, les 0,1%

les plus riches du monde (7 700 000 personnes), par leur mode de vie mais

surtout via les actifs financiers qu’ils détiennent, émettent plus de CO2

que 38% de la population mondiale (2,9 milliards de personnes).

D’après une étude

citée par l’auteur, les émissions des 90 plus grandes industries des secteurs

des combustibles fossiles et du ciment ont contribué à près de la moitié de

l’augmentation de la température mondiale entre 1880 et 2010.

Les vrais

responsables ne sont donc pas, en premier lieu, les citoyens qui pollueraient

de manière irresponsable.

Alors, que

faire ? Selon l’auteur, la justice sociale est la clé !

La démonstration

avancée par l’auteur procède que l’appropriation des richesses et donc du

pouvoir permet, non seulement, de faire porter les externalités négatives sociales

et écologiques sur ceux qui n’ont pas de marge de manœuvre pour y pallier mais,

en plus, ouvre toutes les portes au fait de polluer toujours plus et d’en tirer

toujours plus de profit.

En clair, selon

l’auteur : « Si l’on admet qu’un supplément d’inégalités sociales

entraîne plus de destruction de la nature, alors on doit admettre qu’un

supplément d’égalité sociale provoquera plus de protection de la nature. ».

Il s’ensuit qu’en

repartant des besoins des citoyens pour reconfigurer les systèmes économiques

et technologiques, en redistribuant les richesses et les pouvoirs au niveau

national et international cela permettrait, à la fois, d’accroître la justice

sociale et de protéger l’environnement.

Pour parvenir à

rééquilibrer la balance, le rôle de l’Etat est fondamental. Lui seul, sous la

pression des mobilisations de terrain, des associations, des syndicats et des

urnes a la capacité d’orienter les dépenses publiques pour transformer le

réseau routier ou développer les transports publics, de définir un cadre

émancipateur permettant au citoyen de s’engager réellement dans la transition

écologique et un cadre réglementaire propre à imposer de nouvelles règles du

jeu aux industriels et à limiter le champ du capitalisme.

Un dialogue

démocratique doit, de fait, s’instaurer au niveau sociétal et à l’intérieur des

entreprises, sous l’impulsion des pouvoirs publics, afin d’encadrer et

déverrouiller la décarbonation des quatre principaux systèmes émetteurs de gaz

à effet de serre que sont l’agriculture en lien avec la grande distribution, le

logement, l’industrie et l’énergie au bénéfice de toutes et tous. C’est sur une

telle base démocratique, qu’il sera possible de réconcilier les citoyens avec

l’écologie et de parvenir à des solutions.

Bien sûr, les puissants ne se laisseront pas faire et d’aucuns diront que tout changement conduira à la catastrophe économique mais l’histoire nous montre, la création de la sécurité sociale en est un exemple emblématique, que la lutte paye.